認定結果

2025年2月に開催された審査委員会において、応募された以下の4件について審査が行われました。審議の結果、4件とも「航跡」の認定対象としてふさわしいとされました。、同年3月に開催されたマリンエンジニアリング学会理事会において、その報告があり審査結果の通り、4件全てが認定対象として承認されました。

第11号

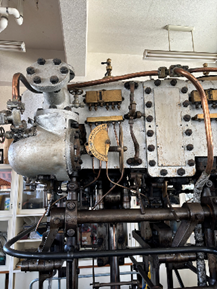

水雷艇75号主機関

水雷艇75号プロペラ

三段膨張蒸気往復動機関は、川崎造船所にて1904年1月23日竣工し日本海海戦にも参加した水雷艇75号に竣工時から搭載されていたものであり、戦争を含め100年以上の歳月を経てきたものである。同船は1923年に除籍後、1925年8月鹿児島県立水産学校へ保管移転され、練習船「制海」として使用された。さらに1932年12月同船が廃船になったあと、主機・補機・推進機一式が陸上運転用実習装置として鹿児島商船学校(鹿児島大学水産学部の前身)で1946年の同校廃校まで使用された。その後、鹿児島大学水産学部より、1968年2月15日に宮崎県立宮崎水産高等学校の生徒用教材として移転保管され、教育に活用された。2024年現在も機械工作室にて保管され、「船用機関」の授業で主機関の歴史の学習に活用されている。蒸気機関の実物を直接見て、その質感や大きさに触れることは学生にとって貴重な体験となっている。また、中門に設置してあるプロペラは砲金製であり、破損したところを修繕したところも見え、補修、研磨の教材見本となっている。

第12号

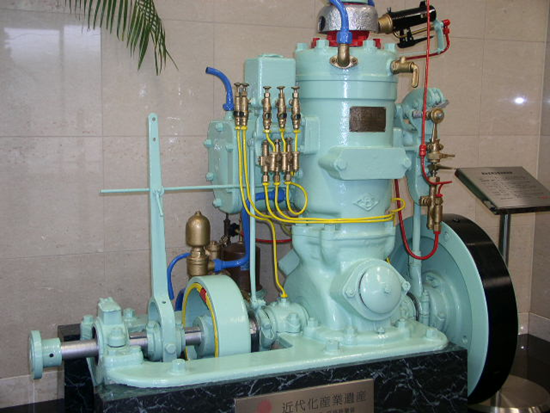

漁船用主機関として25年間使用された実機

1935年製造、出力;7kW (10PS)、回転速度:450rpm

- 所有者

- 株式会社赤阪鐵工所

- 保管場所

- 株式会社赤阪鐵工所センタービル 1階玄関ホール

住所:425-0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6

- 見学情報

- 見学可。見学を希望される場合は株式会社赤阪鐵工所HPのお問合せフォームから御連絡ください。

無水式焼玉機関は、漁船の推進装置として操業可能範囲の拡大に寄与した。赤阪鐵工所の無水式焼玉機関は、焼玉の内部に設けたリブを特長とし、焼玉の真上から噴射した燃料がリブに触れるか否かで負荷の変化を容易にした。同社は無水式焼玉機関を603台製造し、当時の漁業の発展に貢献した。写真は25年間使用した実機である

第13号

昭和初期より船舶の交流化が進められ、従来の直流給電からAC440Vを採用する船が増えてきた。そのため、給電回路の安全上、容量が大きい回路の保護用開閉器には、これまでのナイフスイッチとヒューズに代わって配線用遮断器の使用が義務づけられるようになった。日本海事協会(NK)では船舶に搭載される配線用遮断器等の電気機器が関連規則に適合していることを証明するため認定制度を設けた。TO-2形60AF配線用遮断器は同認定制度において、配線用遮断器での認定第一号(NK認定番号4001号)となった(昭和29年1月に合格)。新規に設けられた認定制度に最初に合格した装置である。

第14号

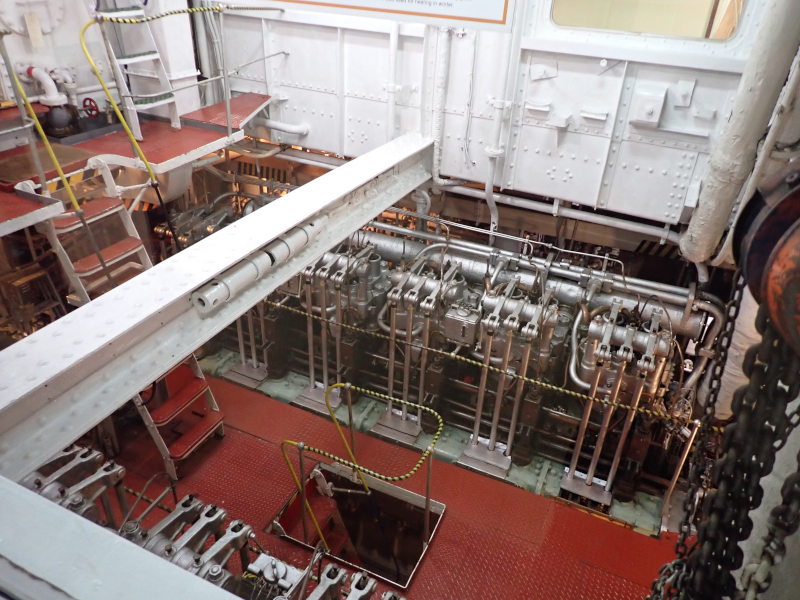

機関室に設置されているエンジン

帆船日本丸は、1930(昭和5)年に神戸川崎造船所で建造された、文部省航海練習所(当時)の練習帆船。1984(昭和59)年に引退するまでに、11500名にのぼる実習生を養成し、日本の社会経済活動を支える人材を送り出してきた。現在、旧横浜船渠株式会社第1号ドックに係留保存されているが、その機関室には国産初期のディーゼルエンジン2基が建造時の状態のまま設置され、常時公開されている。同ディーゼル機関は、ディーゼル機関導入期に国内技術で開発されたエンジンで、54年半にわたって使用された。開発した株式会社池貝鉄工所は、1926(大正15)年我が国最初の無気噴油式ディーゼルエンジンの1つを完成させ、この技術が日本丸に搭載された。なお、帆船日本丸は主機関も含めて2017(平成29)年に国の重要文化財に指定された。

認定証授与式

2025年5月30日に開催されたマリンエンジニアリング学会総会に引き続き、認定証の授与式が執り行われました。第32代会長の塚本達郎氏から各組織の代表者に認定証が授与されました。

宮崎県立宮崎海洋高等学校

株式会社赤阪鐵工所

寺崎電気産業株式会社

公益財団法人 帆船日本丸記念財団

集合写真

委員名簿(所属等は2025年3月時点)

審査委員名簿(順不同)

| 氏名 | 所属等 |

|---|---|

| 橋本 州史 | 日本船舶海洋工学会 会長 |

| 竹本 孝弘 | 日本航海学会 会長 |

| 塚本 達郎(委員長) | 日本マリンエンジニアリング学会 会長・会務委員長 |

| 四方 哲郎 | 日本船舶機関士協会 代表理事・会長 |

| 庄司 るり | 海上・港湾・航空技術研究所 理事長 |

| 川上 雅由 | 日本内燃機関連合会 専務理事 |

| 高橋 千織 | 日本マリンエンジニアリング学会 学会賞等審査委員長長 |

実行委員名簿

| 氏名 | 所属等 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 伊藤 恭裕 | 元新潟原動機 (第26代学会長) |

シニア会 |

| 後藤 博 | 元新潟原動機(元学会事務局長) | シニア会 |

| 若月 祐之 | 元三菱重工業 | シニア会 |

| 福岡 俊道 | 神戸大学名誉教授 | シニア会 |

| 河本 賢一郎 | 日本海事協会 | 会務委員会 |

| 菊池 俊哉 | 日本海事協会 | 会務委員会 |

| 桑田 敬司 | 東京海洋大学 | 学会賞等審査委員会 |

| 清水 悦郎 | 東京海洋大学 | 広報委員会 |

| 春海 一佳(委員長) | 海上技術安全研究所 | 広報委員会 |